Der Nachlass von Alfred Karasek (1902–1970) wurde 1985 dem IKDE (damals: Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde) übergeben. Es handelt sich um einen Teilnachlass, der vor allem die Materialbestände der „Forschungsstelle Karasek für ostdeutsche Volkskunde“ in Bischofswiesen umfasst, die nach dem Tod Alfred Karaseks zunächst von seinem Mitarbeiter Josef Lanz in Stuttgart verwaltet worden waren. Der Bestand gliedert sich sachlich grob in vier Teile.

Populare Kultur der „Heimatvertriebenen“

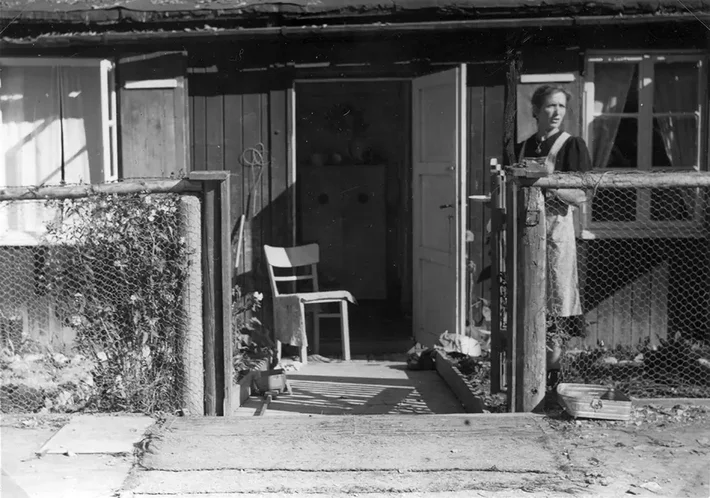

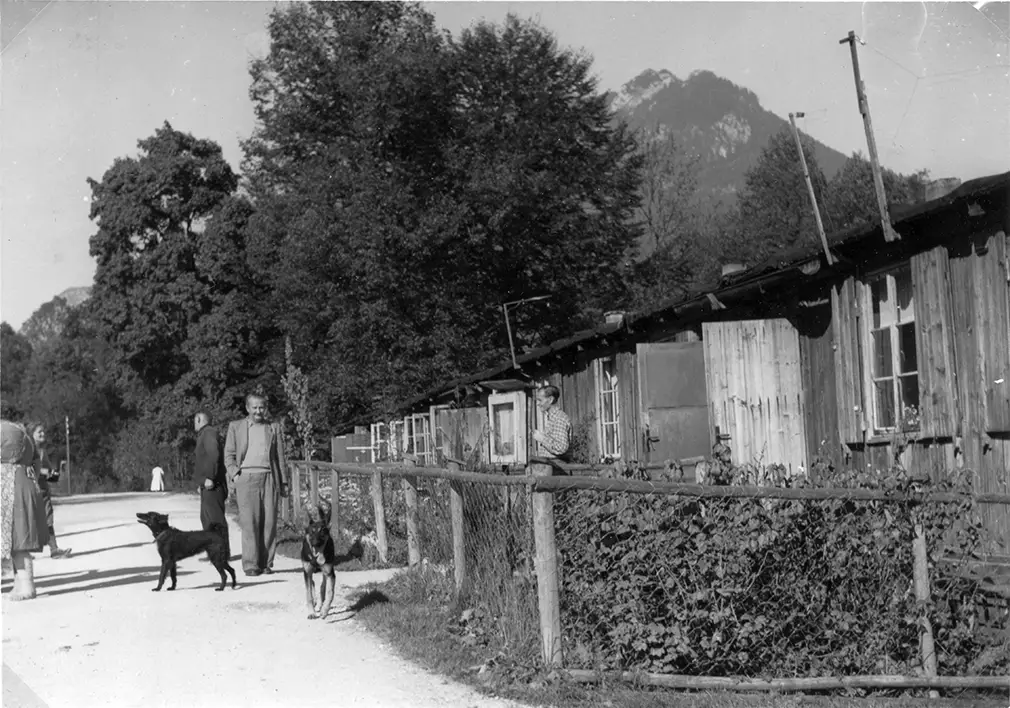

Diese Sammlung enthält Aufzeichnungen, Dokumente und Berichte von popularen Kulturveranstaltungen der „Heimatvertriebenen“ aus Ostmitteleuropa in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands und später der Bundesrepublik Deutschland, die gegebenenfalls schon in den Herkunftsgebieten existiert hatten. Karasek selbst betitelte die vorwiegend in Süddeutschland erhobene Sammlung mit „Sitte und Brauch nach 1945“. Als „populare Kulturveranstaltungen“ werden, jenseits von Hochliteratur, Theater, Oper und Ballett, hier die Feste, Brauchformen, Auftritte, Erzählungen, Musikdarbietungen und Gesänge, Frömmigkeitshandlungen, überhaupt kulturell-repräsentative Handlungen der „Heimatvertriebenen“ bezeichnet, die aus der traditionellen Lebenswelt der „Heimatvertriebenen“ stammten. Einen bis in die Gegenwart mehrfach erforschten, selbständig rubrizierten Teilbestand stellen darin die im Durchgangslager Piding/Oberbayern zwischen 1952 und 1954 unter Donauschwaben aufgezeichneten sagenhaften Geschichten dar (Rubrum „Neue Sagenbildung“).

Erzählgut aus den 1930er-Jahren

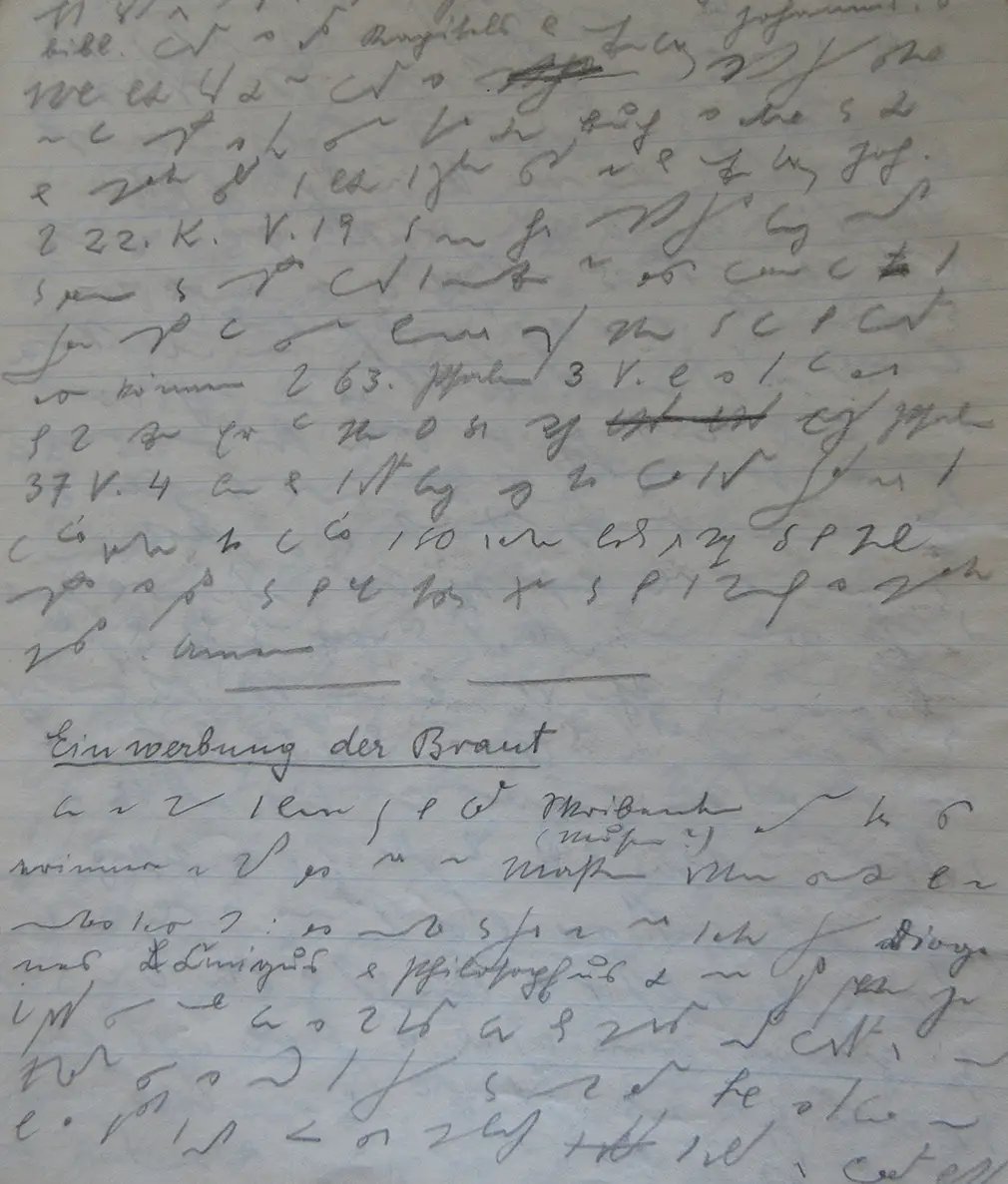

Einen weiteren großen Teilbestand macht die große Sammlung „Erzählgut“ aus, Texte, die schwerpunktmäßig in der Tschechoslowakei, in Jugoslawien und insbesondere Ungarn während der 1930er-Jahre aufgenommen worden sind. Diese Texte sind bereits vor dem Zweiten Weltkrieg als Notate in Gabelsberger Stenographie aufgezeichnet, dann nach 1949 als Typoskripte transkribiert und als Kulturerbe der Heimatvertriebenen ausgezeichnet worden.

Hier ist der zugrundeliegende Forschungskontext zu beachten, da sie im Rahmen der vom Nationalsozialismus geprägten völkischen Sprachinselforschung der 1930er-Jahre von Alfred Karasek und Walter Kuhn erhoben worden waren. Zahlreiche Texte stammen jedoch auch von ungarndeutschen Forscherpersönlichkeiten aus Ungarn selbst, die aus einem anderen Forschungskontext kamen und von denen auch ungarischsprachige Texte in die Sammlung gelangten (etwa Anna Loschdorfer und Eugen Bonomi).

1940 wirkte Karasek an der Umsiedlung der Bessarabien-Deutschen in Gebiete des besetzten Polens mit und war an den Plänen zur Umsiedlung der „Volksdeutschen“ aus der Bukowina und aus Wolhynien ins Reichsgebiet beteiligt (1939 als „Gebietsbevollmächtigter für Wolhynien“, ab 1940 beim SS-Sonderkommando Künsberg).

In den Zusammenhang der völkischen Sprachinselforschung der Zwischenkriegszeit gehören auch die umfangreichen Aufzeichnungen deutschsprachiger geistlicher Schauspiele in südostmitteleuropäischen Gemeinden, die das biblische Heilsgeschehen an hohen christlichen Feiertagen anschaulich machen sollten. Im Nachlass Karasek wurden diese Aufzeichnungen – nicht allein von Karasek, auch zahlreich von Grete und Karl Horak aufgezeichnet – unter dem Rubrum „Volksschauspiele“ archiviert.

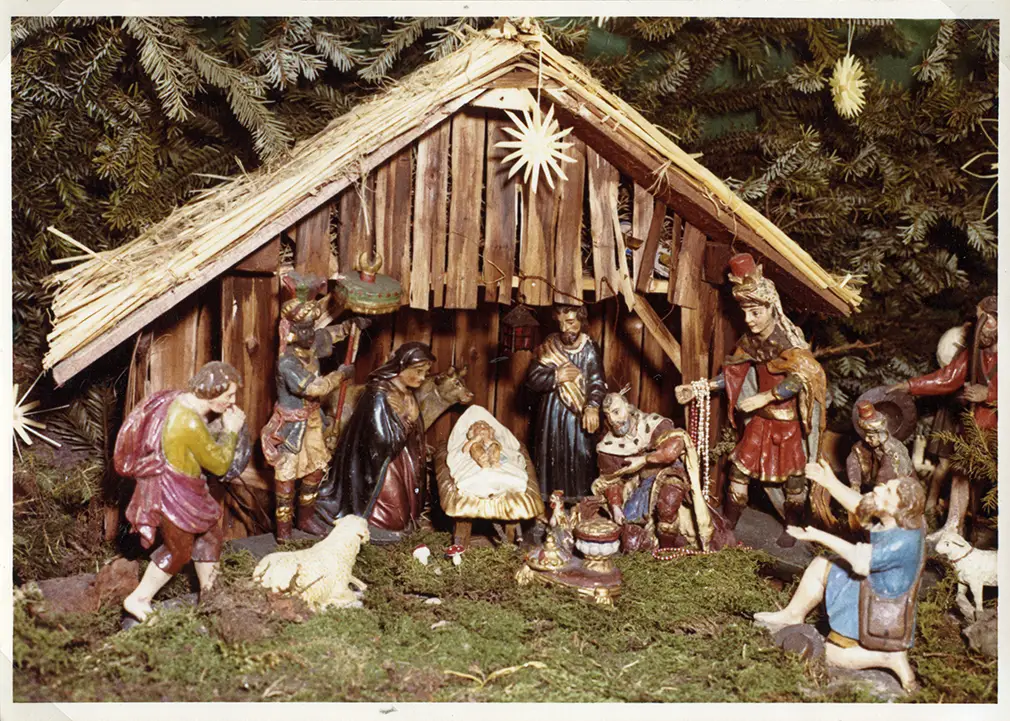

Weihnachtskrippen-Bilder

Ein dritter großer Teilbestand besteht in der Sammlung von Weihnachtskrippen-Bildern (zumeist Fotografien) aus dem historischen Ostmitteleuropa. Ergänzend hierzu sind zahlreiche, nach Herkunftsorten in Ostmitteleuropa gegliederte Notizen und Berichte zur Herstellung und zum Vorkommen verschiedener Krippen (Praesaepes) angelegt worden. Dazuhin finden sich, einzigartig in Deutschland, auch regestenartige, handschriftliche Notizen aus Archiven der Jesuiten zur Verbreitung von Krippenanlagen im Zuge der Gegenreformation („Annuae Litterae“, 16. bis 18. Jahrhundert).

Korrespondenz

In der von Alfred Karasek hinterlassenen, umfangreichen Korrespondenz spiegeln sich die verschiedenen Zielrichtungen der volkskundlichen Heimatvertriebenen-Forschung und der Aufbau der „Kommission für Volkskunde der Heimatvertriebenen“ in der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 und bis 1969.

Der Bestand wurde im Umfang von etwa 70 Prozent im Rahmen einer Einzelblattverzeichnung erfasst. Es kann unter anderem nach Stichworten oder Orten recherchiert werden

Literatur (Auswahl)

Cammann, Alfred: Karasek(-Langer), Alfred. In: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Begr. v. Kurt Ranke, hg. v. Rolf-Wilhelm Brednich. Hier Bd. 7. Berlin/New York 1993, Sp. 958–960.

Fielitz, Wilhelm: Das Stereotyp des wolhyniendeutschen Umsiedlers. Popularisierungen zwischen Sprachinselforschung und nationalsozialistischer Propaganda. Marburg 2000, S. 376–377.

Perlick, Alfons: Alfred Karasek – Eine Biographie und Bibliographie. In: Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde 9 (1965), S. 194–238.

Bockhorn, Olaf: „Mit all seinen völkischen Kräften Deutsch“: Germanisch-Deutsche Volkskunde in Wien. In: Wolfgang Jacobeit/Hannjost Lixfeld/Olaf Bockhorn (Hg.): Völkische Wissenschaft. Gestalten und Tendenzen der deutschen und österreichischen Volkskunde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wien/Köln/Weimar 1994, S. 559–575.

Fahlbusch, Michael: Südostdeutsche Forschungsgemeinschaft. In: Haar, Ingo/Fahlbusch, Michael/Pinwinkler, Alexander (Hg.): Handbuch der völkischen Wissenschaften, Bd. 2: Forschungskonzepte – Institutionen – Organisationen – Zeitschriften. 2., erw. u. überarb. Aufl. Berlin/Boston 2017, S. 2023–2033.

Kalinke, Heinke: „Teamwork“ – zur volkskundlichen Feldforschung in Ost- und Südosteuropa in den 1920er und 1930er Jahren: Alfred Karasek und der Bielitzer Kreis. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde 42 (1999), S. 20–43.

Kalinke, Heinke: Gerüchte, Prophezeiungen und Wunder. Zur Konjunktur sagenhafter Erzählungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit. In: Fendl, Elisabeth (Hg.): Zur Ikonographie des Heimwehs. Freiburg 2002, S. 159–174.

Kalinke, Heinke: Volkskundler auf Wanderschaft im östlichen Europa: Wissenschaft im Zeichen von Sammeleifer, völkischer Ideologie und nationalsozialistischer Politik. In: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, Bd. 2015 (2017), S. 53–60.

Perenčević, Leni: Donauschwäbische Erzählungen über Internierung und Enteignung. Beispiele aus der volkskundlichen Sammlung des Instituts für Volkskunde der Deutschen im östlichen Europa (IVDE). In: Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung Berlin/Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm (Hg.): Vom ‚Verschwinden‘ der deutschsprachigen Minderheiten: ein schwieriges Kapitel der Geschichte Jugoslawiens 1941–1955. Ulm 2016, S. 171–183.

Prosser, Michael: Zum Wandel der Funktion und des Traditionswertes von Sagen-Texten. Ein exemplarischer Problemaufriss aus der ‚Sammlung Karasek’. In: Jahrbuch für Europäische Ethnologie 2 (2007), S. 45–62.

Prosser, Michael: Ritualforschung und Erzählforschung. Ein methodisches Beispiel mit Texten aus dem Bestand „Ungarn“ der ‚Sagen-Sammlung Karasek’. In: Csilla Schell/ Michael Prosser (Hg.): „Fest, Brauch, Identität / Ünnep, szokás, identitás.“ Ungarisch-deutsche Kontaktfelder. Beiträge zur Institutstagung 8.–10. Juni 2005 des Johannes-Künzig-Instituts Freiburg/Brsg. Freiburg 2008, S. 235–284.

Prosser-Schell, Michael: Forschungen und Forschungsmöglichkeiten mit dem Nachlass Karasek. In: Retterath, Hans-Werner: Zugänge. Volkskundliche Archiv-Forschung zu den Deutschen im und aus dem östlichen Europa. Münster/ New York 2015, S. 159–193.

Zückert, Martin: Osteuropa, die deutschen Vertriebenen und die Volkskunde: kulturwissenschaftliche Perspektiven auf ein schwieriges Forschungsfeld. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde 46 (2004), S. 1–22.

Michael Prosser-Schell, Forschungen und Forschungsmöglichkeiten mit dem Nachlass Karasek im IVDE Freiburg. Neuere Ergebnisse und Befunde, in: Hans-Werner Retterath (Hg.), Zugänge. Volkskundliche Archiv-Forschung zu den Deutschen im und aus dem östlichen Europa (Schriftenreihe des IVDE, 16), Münster 2015, 159-193.