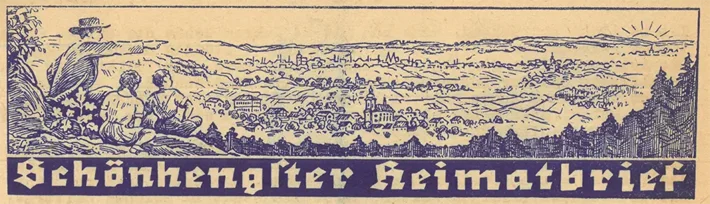

Die Titelvignette des „Schönhengster Heimatbriefs“ zeigt eine Horizontlinie und im übertragenen Sinne einen Zukufntshorizont. Sie illustriert so zentrale Aspekte der Erinnerungskultur der Vertriebenen (nicht nur) zu Beginn der 1950er-Jahre. Die „Heimat“ liegt in der Ferne, die Erinnerung an sie soll an die nachfolgende Generation weitergegeben werden und in Form des Eichenblattes wird die ethnische Zugehörigkeit von Menschen und „Boden“ behauptet. Die ästhetisch inszenierte Landschaft ist begrenzt durch eine Horizontlinie, hinter der die Sonne aufgeht – als Zeichen der Zuversicht bzw. der Aussicht auf eine positive Zukunft. Die Titelvignette setzt bildhaft in Szene, worum es in diesem Projekt geht: um die Rahmung von Erinnerungskultur durch Vorstellungen von und Bezugnahmen auf Zukunft.

Die kultur- und sozialwissenschaftliche Gedächtnisforschung unterstreicht die Bedeutung, die die Erinnerung für die Gegenwart hat. Historische Ereignisse, Erfahrungen oder auch Artefakte können beispielsweise politisch instrumentalisiert oder ökonomisch funktionalisiert werden. Ist die erinnerte Vergangenheit aber allein für die Gegenwart relevant? Die große Zahl an Publikationen und Diskussionen, die die Frage nach der „Zukunft der Erinnerung“ zum Gegenstand haben, scheint dies nicht zu bestätigen. Gerade vor dem Hintergrund des Zurücktretens der Generationen, die u.a. den Holocaust, den Zweiten Weltkrieg sowie die unterschiedlichen Formen von Zwangsmigration in dessen Folge erlebt haben und davon berichten können, hat die Frage nach dem Zukunftsbezug des Erinnerns aktuell besondere Konjunktur. Wie soll die Erinnerungskultur in Zukunft beschaffen sein? So fragen zahlreiche wissenschaftliche Publikationen sowie Akteure und Akteurinnen des Erinnerns. Wer darauf eine Antwort formuliert, muss dabei auch plausibel machen, wie die Zukunft beschaffen sein wird. Die unterschiedlichen Konzepte von Erinnerungskultur entwerfen in dem Sinne auch unterschiedliche „Zukünfte“, deren Richtigkeit im Hier und Jetzt nicht mit letzter Gewissheit überprüft werden kann. Denn der Zukunftshorizont – so Niklas Luhmann – entzieht sich uns in dem Maße, wie wir uns auf ihn zubewegen. Die Zukunft bleibt unerreichbar.

Diese Überlegung wird im Arbeitsschwerpunkt analytisch gewendet. Im Mittelpunkt steht also weniger die normative Frage, wie die Erinnerung an den Komplex Flucht, Vertreibung und Integration in Zukunft sein sollte. Vielmehr wird danach gefragt, welche Bezüge auf die Zukunft unterschiedliche Akteure und Akteurinnen im Erinnern hervorbringen. Dabei geraten auch vergangene Zukünfte in den Blick, beispielsweise die in den frühen Heimatbriefen der Vertriebenen an der Wende von den 1940er- zu den 1950er-Jahren artikulierten. Durch eine derartige Reflexion der „Zukunft der Erinnerung“ kann möglicherweise auch ein Beitrag zu den Debatten geleistet werden, die im normativen Sinne die Frage danach stellen, wie eine „zukunftsfähige“ Erinnerung aussehen sollte.

- Tilman Kasten: Erinnerungsgemeinschaften als „Future Makers“? Die deutschen Vertriebenen nach 1945 und ihre Heimatzeitschriften (24.06.2022, Tagung „Zukunftsentwürfe in der Populärkultur. Interdisziplinäre Perspektiven“, Zentrum für Populäre Kultur und Musik, Freiburg, 23.–25.06.2022).

- Tilman Kasten: Eternally yesterdays? On the Diversity of Futures in the Periodicals of German Expellee Organizations after 1945 (05.10.2022, Tagung „Europäische Fallstudien zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Vielfalt“, Universität Debrecen, Lehrstuhl für Volkskunde der Universität Debrecen, Ethnographische Forschungsgruppe der Ungarischen Akademie der Wissenschaften an der Universität Debrecen, 05.–07.10.2022).

- Tilman Kasten: „Dirigierte deutsche Kultura“. Die deutsche Minderheit im Spiegel der Heimatvertriebenenpresse (19.10.2023, Tagung/29. Aussiger Kolloquium: Kultur der deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei in den Jahre 1945–1989 aufgrund der Analyse der konkreten Aktivitäten im Zentrum und Regionen, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP v Ústí n. L. ve spolupráci s Collegiem Bohemicem, Archivem a Muzeem města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 19.–20.10.2023).

- Tilman Kasten: Brauchtumspflege als Zukunftsperspektive? Die Integrationsgeschichte der deutschen Vertriebenen im Kontext von aktuellen Diversitätsdiskursen. In: Ethnographica et Folkloristica Carpathica 25 (2023), S. 7–31.

- Tilman Kasten: Erinnerung als Hervorbringung von Zukunft? Die Heimatzeitschriften der Vertriebenen nach 1945 als re- und prospektives Medium. In: Konstruieren – Imaginieren – Inszenieren. Zukunftsentwürfe in der Populärkultur. Münster/New York 2024 (Populäre Kultur und Musik, 42), S. 115–135.

- Tilman Kasten: Deutsche Minderheitenkultur der Tschechoslowakei im Spiegel der Heimatvertriebenenpresse. Eine Annäherung [im Redaktionsprozess]

- Tagungsband zur Jahrestagung 2025 des IKDE „Zukunftsorientierungen des Erinnerns. Das Beispiel ‚Flucht und Vertreibung‘“ (in Planung)