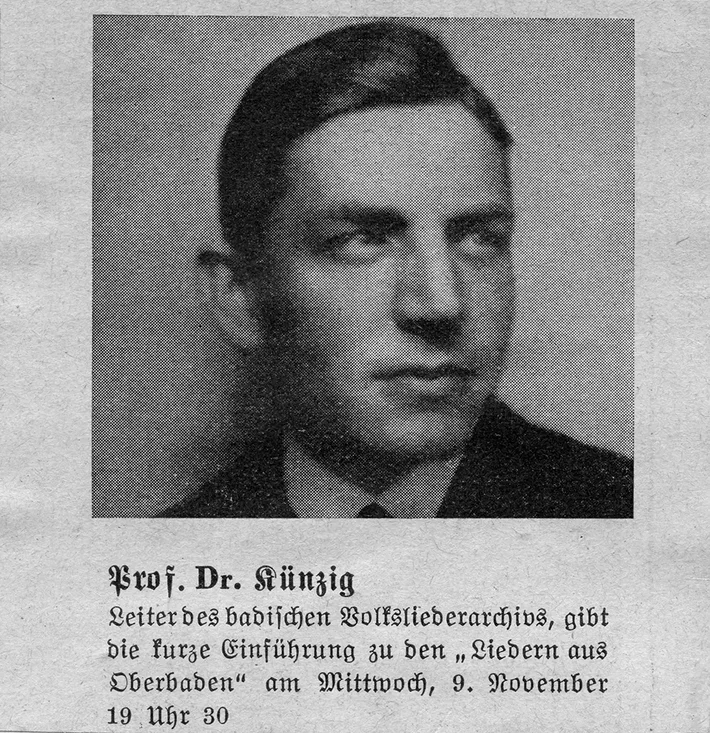

Johannes Künzigs wissenschaftliches Interesse bezog sich zunächst auf die badische Volkskunde. In diesem Zusammenhang wandte er sich auch der Geschichte der Migration aus dem deutschen Südwesten zu und schenkte dabei den Nachfahren von Auswanderern etwa aus Baden oder dem Elsass besondere Aufmerksamkeit, die damals in Staaten des östlichen Europa lebten. Insbesondere die Banater Schwaben in Rumänien, Jugoslawien und Ungarn rückten in den Fokus seines wissenschaftlichen Interesses. 1930 reiste Künzig das erste Mal ins Banat und insgesamt sieben weitere Reisen ins südöstliche Europa, aber auch in die Slowakei, nach Wolhynien, die Ukraine und Transnistrien folgten bis 1942.

Im Laufe der 1930er-Jahre gelang es Künzig, sich schrittweise als Experte für die Volkskunde der deutschen Minderheiten außerhalb der Reichsgrenzen zu profilieren. Im NS-Staat hatte das Thema der sogenannten Auslands- bzw. Volksdeutschen Konjunktur und Künzig wusste davon, was seinen wissenschaftlichen und beruflichen Aufstieg betrifft, zu profitieren. Der Erforschung von Künzigs Werdegang im NS ist das Projekt gewidmet. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Fachgeschichte der Volkskunde der deutschen Minderheiten im östlichen Europa der Zwischenkriegs- und Kriegszeit.

Ausgangspunkte des Projekts

Der Nachlass Johannes Künzigs/Waltraut Werner-Künzigs befindet sich seit 2013 im IKDE. Er wurde sortiert und auf Konvolutebene verzeichnet. Mehr oder weniger zeitgleich mit der Übernahme des Nachlasses hat das Institut seinen Namen „Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde“ abgelegt und sich umbenannt. Ein Grund für die Umbenennung waren Forschungen über Künzigs Biographie in der NS-Zeit und darauf aufbauende Bewertungen seiner Person. Während Silke Seemann (2002) vor allem Künzigs Entlassung aus der Universität nach Kriegsende in den Blick nahm, arbeiteten Mario Seiler (2015) und Werner Mezger (2017) heraus, dass Künzigs Handeln sehr stark opportunistisch geprägt war und karrierestrategischen Motiven folgte.

Diese Forschungsarbeiten basieren unter anderem auf Publikationen Künzigs bzw. über Künzig, auf Akten des Universitätsarchivs Freiburg sowie auf Akten aus dem Spruchkammerverfahren. Im Mittelpunkt stehen dabei sehr stark die persönlichen Motive Künzigs sowie Künzigs eigene Deutung und Bewertung dieser Motive. Was waren Antrieb und Ziele seines Handelns? Warum hat er sich aus welchen Gründen auf welche Art und Weise entschieden? Mehrheitlich handelt es sich um Archivdokumente, die im behördlichen Kontext bzw. in der Interaktion Künzigs oder Dritter mit staatlichen Institutionen entstanden sind. Private Dokumente, wie etwa private Korrespondenz, Aufzeichnungen, Arbeitspapiere oder unveröffentlichte Manuskripte spielen kaum eine Rolle.

Ein Grund dafür ist, dass der Nachlass Künzigs/Waltraut Werner-Künzigs noch nicht zugänglich bzw. erschlossen war. Dies ist nun der Fall und so widmet sich das Projekt der Biographie Künzigs zum ersten Mal auf Grundlage dieser Nachlassdokumente.

Beispielsweise: Zwei biographische Kapitel

Unterschiedliche Kapitel von Künzigs Biographie im NS nimmt das Projekt in den Blick, wobei der Zeitraum zwischen 1933 und 1945 nicht isoliert betrachtet werden kann. Aus diesem Grund wird auch die Vorgeschichte und dabei insbesondere Künzigs beruflicher Werdegang und seine wissenschaftliche Sozialisation in den 1920er-Jahren thematisiert.

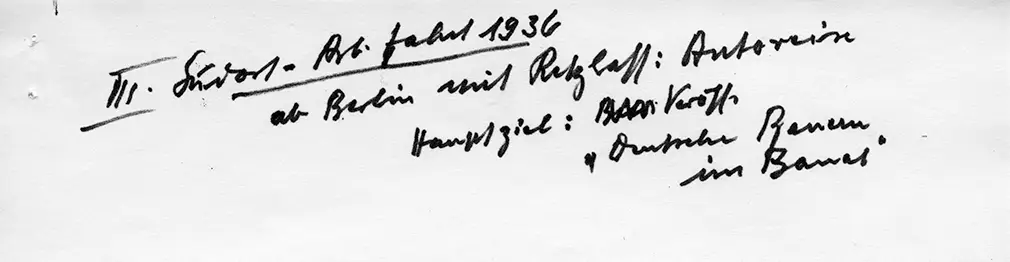

Vielversprechend ist etwa der Briefwechsel zwischen Künzig und Eugen Fehrle (1880–1957), da Fehrle als zentraler Akteur der NS-Volkskunde wesentlichen Einfluss auf Künzigs wissenschaftliche Karriere ausgeübt hat. Aber auch die für Künzig sehr wichtige Zusammenarbeit mit dem Fotografen Hans Retzlaff (1902–1965) lässt sich anhand der Archivalien detailliert rekonstruieren.

Im Rahmen einer Sichtung aller im Nachlass enthaltenen Dokumente mit Bezug zur Zeit des Nationalsozialismus soll sowohl die Basis der Fakten über seine Aktivitäten verbreitert werden als auch die Frage nach einer Bewertung seines Handelns weiter vertieft werden.

Das Projekt fokussiert schwerpunktmäßig die Fragen nach (1) Künzigs Auseinandersetzung mit der NS-Ideologie, (2) seiner Interaktion mit staatlichen Akteuren/Verbänden, seinen (3) wissenschaftlichen Aktivitäten und (4) seinen persönlichen Netzwerken.

Veronika Králová/Tilman Kasten: Illustrierte Volkskultur. Die Zusammenarbeit von Johannes Künzig und Hans Retzlaff in den 1930er-Jahren (03.12.2024, Vortragsreihe des IVDE „‘Volkskultur‘. Inszeniert. Ästhetisiert. Politisiert.“, gemeinsam mit Veronika Králová).